Vor einigen Tagen habe ich mich auf Twitter darüber ausgelassen, wie scheiße ich Splatoon 3 finde. Das war ein voreiliges Urteil, das ich so heute nicht mehr fällen würde. Viele Spielstunden später habe ich nämlich Gefallen an Nintendos drittem Tintenspritzer gefunden. Erfreulicherweise.

Denn eigentlich dachte ich relativ schnell: Splatoon 3 ist wie ein DLC für Splatoon 2, aber zum Vollpreis. Wie viel besser das Spiel in Wirklichkeit ist, habe ich aus einem ganz zentralen Grund nicht gesehen: Der Online-Modus setzt – abermals – auf eine Peer-to-Peer-Verbindung anstelle eines dedizierten Servers. Aber dazu später mehr.

Als Splatoon im Jahr 2015 für die Wii U rauskam, begann für Nintendo eine neue Ära. Endlich war der Konzern im Shooter-Genre angekommen. Wenn auch mit einem ungewöhnlichen Konzept: Pinsel statt Maschinengewehr, Tintenfische statt Soldat*innen.

Nintendo traf damit aber einen Nerv. Besonders bei Familien, mal wieder, aber auch die restliche Community stürzte sich auf Splatoon, als sei es das letzte Spiel, das Nintendo jemals veröffentlichen würde. Das Resultat: knapp 5 Millionen verkaufte Einheiten (angesichts der schwachen Verkaufszahlen der Wii U ein sehenswertes Ergebnis) und Nintendos beste IP seit Wii Sports.

Money rules

Weil es Nintendos erster massentauglicher Shooter war, waren die etlichen Makel, die Splatoon mit sich brachte, schnell vergessen. Im Zentrum der Kritik stand schon damals das miserable Online-Erlebnis und damit die Peer-to-Peer-Verbindung, auf der Splatoons Multiplayer basiert. Vielen Spieler*innen war das aber egal, und sowieso, es sollte dem ersten Teil dieser neuen Reihe verziehen sein.

Dann kam Splatoon 2. Und mit Splatoon 2 kamen dieselben Makel. Wieder Peer-to-Peer-Verbindungen, wieder Verzögerungen im Online-Spiel, wieder Misere.

Trotzdem verkaufte sich Splatoon 2 doppelt so gut wie sein Vorgänger: Mit rund 13,3 Millionen Einheiten ist Splatoon 2 heute einer der Beststeller der Nintendo Switch. Trotz Peer-to-Peer-Technik im Online-Modus.

Und auch Teil 3 wird Nintendo astronomische Verkaufszahlen bescheren, obwohl das (für mich) Undenkbare geschehen ist: Splatoon 3 ist allen Ernstes mit Peer-to-Peer-Technik verseucht. Eine absolute Ohrfeige seitens Nintendo an alle, die den Netcode von Splatoon seit Jahren kritisieren.

Aber was ist das überhaupt und warum verabscheue ich es so sehr?

Abstecher in die Technikwelt

Vorab: Ich bin keine IT-Expertin. Ich habe aber tagelang intensiv recherchiert. Ich habe außerdem den werten Informatiker und Splatoon-Spieler Marco (@strohkoenig) befragt und die nachfolgenden Zeilen abchecken lassen. Eine gute Übersicht der Funktionsweisen von Netcodes habe ich unter anderem bei PC Gamer gefunden.

Dennoch kann ich keine Garantie geben, dass das Gesagte zu 100 Prozent auf Splatoon 3 zutrifft. Denn es gibt keine offiziellen Angaben von Nintendo hierzu. Klar ist aber: Splatoon 3 nutzt keine dedizierten Server für seinen Multiplayer.

Was aber sind Server, was ist die Peer-to-Peer-Verbindung?

Multiplayerspiele können Spieler*innen auf verschiedene Art und Weise untereinander oder miteinander verbinden. Folgende Arten sind die gängigsten und für dieses Review relevant:

Server

Ein Online-Spiel kann über einen Server stattfinden. Simpel formuliert ist das ein zentraler Raum, dem alle Spieler*innen beitreten. Dieser Raum hostet das Spiel und stellt genügend Bandbreite zur Verfügung, um das bestmögliche Erlebnis für alle Spieler*innen zu ermöglichen. Ein Server kennt die „Wahrheit“ eines Spielverlaufs, die für alle Spieler*innen gilt.

Das heißt beispielsweise: Spieler A wird von Spielerin B abgeschossen. Der Server registriert dies und leitet die Info an beide Konsolen weiter. Auf beiden Konsolen ist Spieler A also gestorben, Spielerin B nicht.

Wer eine schlechte Internetverbindung hat, leidet nur selbst darunter. Andere Spieler*innen werden davon nicht negativ beeinflusst. Server sind sehr teuer für den*die Hersteller*in: Unternehmen wie AWS von Amazon, Azure von Microsoft oder Googles Cloud-Service stellen solche Server für viel Geld bereit.

Spiele, die Spieler*innen auf der ganzen Welt verbinden sollen, brauchen zwingend Server mit niedriger Latenz. Die Latenz ist in der Gaming-Welt als „Ping“ bekannt und beschreibt die Zeit, die das Spiel benötigt, um Datenpakete von der Konsole zum Server zu schicken und zurückzubekommen.

Das bedeutet, dass Spieler*innen in Amerika bestenfalls auf Servern spielen, die in ihrer Nähe sind. Dasselbe gilt für Spieler*innen im europäischen oder asiatischen Raum. Müssten diese sich mit Servern in Amerika verbinden, wäre ein drastischer Anstieg des Pings die Folge. Bedeutet: mehr Server, mehr Kosten – aber dasselbe Spielerlebnis für alle.

Peer-to-Peer

Peer-to-Peer bedeutet, dass ein Spiel alle Konsolen miteinander verbindet. In Splatoon spielen 8 Spieler*innen gegeneinander. Eine Konsole wird also mit 7 weiteren Konsolen verbunden. Das erhöht die Belastung für das eigene Netzwerk signifikant, denn die Konsole muss ihre Informationen nicht an einen Server, sondern an 7 andere Konsolen senden.

Jede*r Spieler*in hat eine gewisse Latenz, also eine Verzögerung, mit der Signale sowohl bei anderen Spieler*innen als auch auf der eigenen Konsole ankommen. Spiele müssen diese Verzögerungen damit kompensieren, dass sie mutmaßen, wo ein*e Spieler*in beispielsweise als Nächstes hinläuft. Ohne das wären Multiplayer gar nicht möglich.

Bei Peer-to-Peer stellt das die Teilnehmer*innen aber vor Herausforderungen. Wer gegen jemanden mit einer Verzögerung von 200 Millisekunden spielt, wird seine*n Gegner*in gleich mehrfach abknallen können – nur, um dann wenige Momente selbst zu sterben, weil die Signale des Gegenübers verzögert ankommen:

Das zieht nach sich, dass ein Spiel „zwei Wahrheiten“ gelten lassen kann. Wenn Spieler A Spielerin B abknallt, diese Info bei Spielerin B aber verzögert ankommt und sie in der Zwischenzeit Spieler A abgeknallt hat, sind am Ende beide gestorben.

Der Vorteil von Peer-to-Peer hingegen ist, dass keine Serverkosten entstehen, da die Konsolen der Spieler*innen ausschließlich untereinander kommunizieren. Wenn alle Spieler*innen in unmittelbarer Nähe zueinander sind, kann Peer-to-Peer die bessere Wahl sein, da der Umweg über einen Server länger dauern würde als die direkte Kommunikation.

Der WLAN-Chip der Nintendo Switch ist qualitativ gesehen aber nicht der beste. Deswegen kann es trotzdem vorkommen, dass die Verbindung abbricht, auch wenn man in unmittelbarer Nähe zu seinen Freund*innen sitzt.

Listen Server

Oft mit Peer-to-Peer verwechselt wird der „Listen Server“, auch als „Client hosted network“ bekannt. Dabei wird eine Konsole in der Runde als „Host“ bestimmt. Meistens ist es die Konsole mit der „besten“ Internetverbindung oder mutmaßlich auch die Konsole, die zuerst einer Runde beitritt.

Anmerkung: Der Einfachheit halber bezeichne ich die Funktionsweise des Splatoon-Netcodes in diesem Artikel durchgängig als „Peer-to-Peer“, auch wenn möglicherweise die Bezeichnung „Listen Server“ oder „Client hosted network“ die richtigere wäre.

Das Spiel läuft beim „Listen Server“ also über eine Konsole, die wiederum – wie beim „nativen“ Peer-to-Peer – direkt mit allen weiteren Konsolen verbunden wird. Sie agiert quasi als Server. Das kostet den*die Hersteller*in aber nichts – im Vergleich zu „richtigen“ Servern.

Diese Technik kommt mutmaßlich auch bei Splatoon 3 zum Einsatz. Mutmaßlich, weil ich nicht abschließend verifizieren konnte, dass das wirklich der Fall ist – es ist aber, weil Splatoon 2 mit „Listen Server“ arbeitet, sehr wahrscheinlich.

Diese Art eines „Servers“ hat gleich mehrere Nachteile. Eine einzige Konsole kann nicht dasselbe leisten wie ein externer Server mit mehreren Gigabit Bandbreite in der Sekunde.

Die vielen Informationen, die beispielsweise eine Nintendo Switch an 7 andere Konsolen aussenden müsste, um dasselbe Erlebnis wie bei einem externen Server zu garantieren, kann die Konsole rein technisch gesehen gar nicht leisten.

Der*die Spieler*in hinter der Konsole, die das Spiel hostet, hat außerdem einen unfairen Vorteil gegenüber allen anderen: Weil diese Spieler*innen hosten, haben sie keine Verzögerung. Sie sehen ihre Gegner*innen also zuerst und können zuerst feuern. Sie können rein theoretisch auch die IP-Adressen aller Teilnehmer*innen herausfinden oder cheaten – einfach, weil das Spiel über ihre Konsole gehostet wird.

„Listen Server“ sind im Grunde also kostenlose Pseudo-Server.

Was bedeutet das für Splatoon 3?

Nachdem wir uns jetzt tapfer durch die Details des Netcodes gekämpft haben, stellt sich natürlich die Frage: Inwiefern beeinflusst das das Spielerlebnis in Splatoon 3?

Hier lohnt sich der Lupenblick in den eigentlichen Netcode des Spiels.

Wichtig ist dabei die „Tickrate“. Diese beschreibt, wie oft die Konsole ins Internet geht und den aktuellen Stand des Spiels synchronisiert. Splatoon 3 läuft mit 60 Bildern pro Sekunde. Im Idealfall sollte die Konsole also 60 „Requests“ auslösen. Das heißt, dass für jedes Bild, das die Switch rendert, auch eine Synchronisation des Spiels stattgefunden hat. In der Theorie.

Wahrsagerei per Kristallkugel

Für Splatoon 3 bedeutet das konkret: Jede Nintendo Switch muss die ganze Zeit mit 7 anderen reden, und deshalb auch siebenmal so viele Checks durchführen. Heißt: 420 Requests statt 60 Requests, pro Sekunde. Das ist – wie bereits geschildert – für die Konsole nicht möglich.

Was sie aber kann: einen Bruchteil der Requests auslösen. Die Entwickler*innen haben also an der Tickrate geschraubt. Konkret von 60 Requests pro Sekunde auf 15 Requests pro Sekunde. Splatoon 3 checkt also nur alle 4 Bilder den Stand des Spiels.

Und weil die Nintendo Switch diese Informationen an 7 weitere Konsolen senden muss, beträgt die Tickrate 105 pro Sekunde – statt 420.

Die Konsole weiß also nicht in jedem Bild, was gerade los ist. Deswegen muss sie in die Kristallkugel schauen und „wahrsagen“, was passieren wird. Wenn ein*e Spieler*in also in einem Bild nach vorne läuft, kann die Nintendo Switch mutmaßen, dass er*sie auch in den nächsten drei Bildern nach vorne läuft. Wirklich wissen tut die Konsole das aber erst in Bild 4, weil sie nur jedes vierte Bild wirklich überprüft.

Liegt sie falsch, kann sie ihre Vorhersage korrigieren. Dieses Phänomen kennen Spieler*innen auch als „False Falling“. Das findet statt, wenn jemand auf eine Kante zuläuft und die Konsole vorhersagt, dass der*die Spieler*in herunterfallen wird – in Wirklichkeit ist er*sie aber stehengeblieben und die Nintendo Switch teleportiert den*die Spieler*in wieder nach oben.

Wenn in einer Runde also beispielsweise jemand mit schlechter Internetverbindung dabei ist, kann es sein, dass die Konsole im vierten Bild keine Informationen von dieser Person bekommt, weil deren Signale nicht schnell genug durchdringen. Dann muss es die Konsole beim nächsten Request wieder versuchen – also im achten Bild.

„Zur Einordnung: 8/60 Einzelbilder dauern rund 0,1333 Sekunden, also über eine Zehntelsekunde. Da sind wir schon im Bereich, den jemand Geübtes merkt“, schrieb Marco auf meine Nachfrage.

„Server haben dieses Problem nicht. Einerseits kannst du 60 Mal pro Sekunde synchronisieren und hast trotzdem weniger Last als bei Peer-to-Peer mit 7 anderen Spieler*innen. Andererseits ist unter Umständen auch die Verbindung stabiler. Bei Peer-to-Peer aber musst du eine gute Verbindung zu den anderen in der Runde haben. Wenn deren Internetverbindung nicht optimal ist, kannst du nichts machen.“

Ja, aber was bedeutet das alles jetzt für mich?

Nun, im Grunde liegt es an dir. Entweder, du bist ein Casual Player, oder du bist ein Competitive Player. Auf Deutsch: Du spielst Splatoon 3, weil es dir Spaß macht, oder du spielst es, weil du im Rangkampf aufsteigen willst. Wenn Ersteres auf dich zutrifft, juckt dich alles, was ich zuvor geschrieben habe, gar nicht oder nur minimal.

Wenn du aber wie ich bist und dich zu den Competitive Players zählst, sitzt du seit Beginn des Reviews zähneknirschend vor deinem Bildschirm.

Ich liebe Splatoon seit Tag 1. Selten hat mir ein Spiel so viel Spaß gemacht, und das über mehrere Jahre hinweg (Rocket League ist mit Splatoon das einzige Spiel, das mich seit 2015 Jahr für Jahr an den Controller fesselt).

Mir wurde auf Twitter mehrfach gesagt, dass Splatoon 3 trotz allem brilliert, dass die Entwickler*innen den Netcode noch ganz sicher besser machen werden und ich dem Spiel nur mehr Zeit geben müsse. Das habe ich getan, und das ist in zwei Schlussfolgerungen meinerseits gemündet:

Ja, ich finde das Spiel signifikant besser als Splatoon 2.

Ich finde aber, es ist kein signifikant besseres Spiel.

Anders und doch gleich

Splatoon 3 macht vieles anders, was mich an Splatoon 2 gestört hat. Die Ankündigungen, auf welchen Maps man aktuell spielen kann und welche Rangmodi verfügbar sind, kann ich jetzt mit einem Klick ausblenden. Die Lobby besteht neuerdings aus einem Raum, in dem ich mich austoben kann, während ich darauf warte, dass die Runde startet.

Außerdem gibt es neue Waffenklassen, neue Zweitwaffen, neue Spezialattacken. Diese wiederum sind aus meiner Sicht nicht optimal gebalanced, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Sowieso finde ich, dass es sehr darauf ankommt, ob man eher offensiv oder defensiv spielt. Deswegen beeinflusst das Waffen-Balancing mein Urteil über Splatoon 3 auch nicht.

Zudem wurde das „SplatNet“ überarbeitet. Das „SplatNet“ ist über die Nintendo-Switch-Online-App verfügbar und zeigt beispielsweise die aktuellen Modi an, ermöglicht das Kaufen von spezieller Ausrüstung, macht das Level der eigenen Waffen abrufbar, und vieles mehr. Ein Super-Add-On also, das mir bei Splatoon 2 schon sehr gefallen hat und jetzt noch besser ist.

Keine Lust mehr auf Vertrösten

Was aber nicht geändert wurde: Das strikte Vorgeben der Rangmodi. In Splatoon 3 ist es – wie schon in Splatoon 2 – nicht möglich, einen der vier verfügbaren Rangmodi direkt auszuwählen. Sie sind vielmehr im Zweistundentakt zufällig vorgegeben.

Das führt zu absurden Situationen wie dieser: Ich habe Feierabend und möchte eine Runde „Splat Zones“ spielen. Vorgegeben sind aktuell aber „Tower Control“ und „Clam Blitz“. Ich habe nur eine Stunde Zeit zum Zocken, und da ich „Splat Zones“ nicht spielen kann und auch sonst keine Lust auf einen der anderen Modi habe, spiele ich lieber etwas anderes.

Natürlich hat Splatoon 3 abseits dieser Rangmodi viel zu bieten, aber wenn ich nur Lust auf diesen einen Modus habe und ihn nicht spielen kann, schraube ich meine Erwartungen nicht extra herunter und gebe mich mit einem anderen Modus zufrieden. Das ist auch nicht der Sinn dahinter.

Ich lasse mich von Nintendo nicht damit vertrösten, dass Splatoon 3 so viel Inhalt hat wie nie zuvor, wenn Nintendo uns Spieler*innen nicht einfach entgegenkommen und alle Modi zu jeder Uhrzeit zur Verfügung stellen will.

Es mag trivial klingen, für mich ist das aber eine Einschränkung, die ich in Splatoon 2 schon nicht verstanden habe und in Splatoon 3 ganz sicher nicht weiter tolerieren möchte.

Positiv anzumerken ist hingegen der „Salmon Run“, der im dritten Teil jetzt endlich durchgängig spielbar ist. In Splatoon 2 war auch dieser an Uhrzeiten gekettet. Warum auch immer.

Ansonsten gibt es noch kleinere Makel wie etwa, dass die Framerate in „Splatsville“ und in der Lobby regelmäßig einbricht oder das Spiel kurzzeitig komplett einfriert.

Blendet man all das aus, ist Splatoon 3 ein Must-Have für alle Switch-Besitzer*innen und ganz generell ein grandioses Spiel.

Und dennoch…

Der Elefant im Raum ist und bleibt aber das schreckliche Online-Erlebnis. Ich bin keine Profi-Spielerin, aber ich spiele Splatoon mit Anspruch. In Splatoon 2 habe ich mich in fast jedem Modus auf den Rang S+ hochgekämpft. Das hat nervlich alles von mir abverlangt.

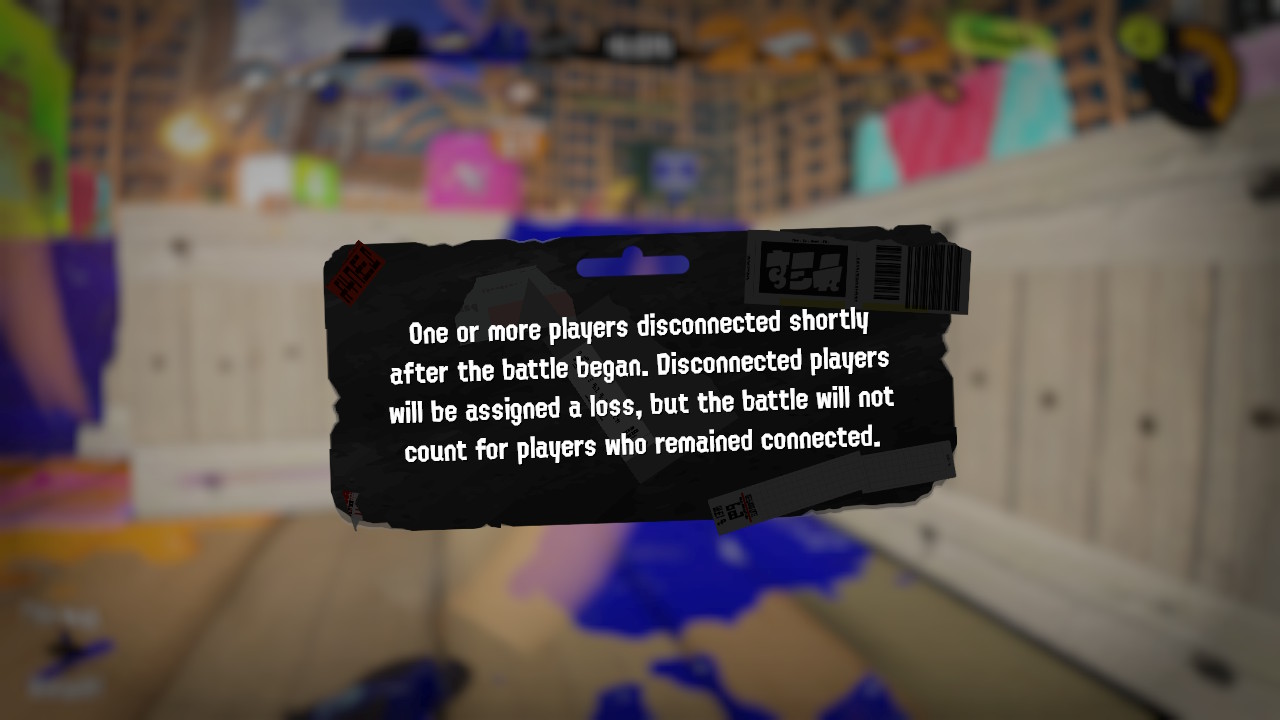

Die Peer-to-Peer-Verbindungen ermöglichen schlicht und ergreifend kein faires Spiel. Und nicht selten ist es eben ausschlaggebend, ob ich diesen einen Kill mache oder nicht, und ob ich dabei selbst draufgehe oder nicht. Gerade in Modi wie „Tower Control“ oder „Rainmaker“ kann es spielentscheidend sein, ob ich noch den Bruchteil einer Sekunde länger auf dem Feld bleibe.

So kommt es aber dazu, dass ich – auch wenn ich das Spiel gut beherrsche – manche Runden verliere. Nicht, weil mein Team schlechter war, sondern weil viele Unstimmigkeiten in der Verbindung dazu geführt haben, dass mein Team und ich andere Spieler*innen nicht schnell genug wahrgenommen haben, oder von ihnen „gesplattet“ wurden, obwohl wir auf dem eigenen Bildschirm schneller waren.

Bei allem Spaß, den ich seit 2015 mit Splatoon habe: Ich habe keine Lust mehr, Nintendos unbegründete Geldsparmaßnahmen auf Kosten meines Spielerlebenisses zu tolerieren. Immerhin kostet eine Online-Mitgliedschaft Geld, und da frage ich mich schon, für was ich eigentlich zahle, wenn Nintendo mir im Gegenzug keine Server dafür zur Verfügung stellt.

Auch hier gilt wohl (wie bei Pokémon) die Devise: Es verkauft sich sowieso. Das mag stimmen, aber Nintendo hat meine Frustrationsgrenze mit diesem Teil überschritten. Keine Frage, Splatoon 3 macht irre viel Spaß. Das Konzept bleibt auch 7 Jahre nach Release des ersten Teils unerreicht.

Aber es genügt einfach nicht mehr, um Nintendos Untätigkeit ausblenden zu können. Ja, die Umstellung von Peer-to-Peer auf Server ist nichts, was Nintendo per Knopfdruck machen kann. Aber Splatoon 3 war mutmaßlich 5 Jahre in der Entwicklung – gemessen daran, dass Splatoon 2 im Jahr 2017 erschienen ist.

Ich hätte gerne noch ein oder zwei Jahre länger gewartet, wenn das bedeutet hätte, dass das Spiel endlich über Server läuft. Aber das tut es (wieder) nicht.

Ich lasse mich in dieser Hinsicht nicht weiter abspeisen. Deswegen kann dieses Spiel aus meiner Sicht auch keine 80er-Wertung tragen – maximal eine 75.

Es ist kein Vollpreis-DLC für Splatoon 2, nein. Aber es ist und bleibt wegen des Peer-to-Peer-Debakels leider doch ein Splatoon 2.5. So weh mir das als Splatoon-Spielerin der ersten Stunde auch tut.

Chance vertan, Nintendo. Leider.